Diesseits bin ich gar nicht fassbar. Denn ich wohne gerade so gut bei den Toten wie bei den Ungeborenen. Etwas näher der Schöpfung als üblich und noch lange nicht nah genug“. Diese Worte stammen von dem Bilddichter, Grafiker und Maler Paul Klee. Sie treffen auf wunderbare Weise die Essenz seines Werkes, welches immer eine Welt beschreibt, die jenseits der alltäglichen Realität liegt. Klee, auch ein hochbegabter Musiker, hat in seiner Kunst sowohl rationale und kalkulierte, als auch surreale und mystische Elemente. Diese Antipole machen seine Bilder schwer lesbar und erklärbar. Aber vielleicht ist es gerade diese ungeklärte, geheimnisvolle Janusköpfigkeit, welche die Faszination dieses Künstlers ausmacht.

Das Ulmer Museum spürt in seiner derzeitigen Ausstellung mit ca. 80 Werken Paul Klees Verhältnis zur Romantik nach. Wo liegen die Gemeinsamkeiten der Arbeiten Paul Klees mit dieser sehr auf das Irrationale und das Gefühlvolle Wert legenden Weltanschauung des 19. Jahrhunderts? Der Einfluss von Vorbildern wie Francisco Goya, Johann Heinrich Füssli oder auch Philipp Otto Runge wird verfolgt, Klees eigene Erklärungen zur Hilfe genommen. Dabei geht die Ausstellung sowohl thematisch als auch chronologisch vor.

Schon in den frühen Jahren, in denen sich der 1879 in Bern geborene Maler vor allem grafisch betätigt, tritt die Eigenschaft der sensiblen Versponnenheit und sein Hang zur Groteske stark heraus. Das Anleiten zum Träumen, das Erzählen von Märchen und Fabeln und die Darstellung des Menschen zwischen Komik und Tragik gehören schon damals zu den Charakteristika seiner Kunst. Auf einem frühen in der Ausstellung gezeigten Blatt aus dem Radierzyklus „Inventionen“ sieht man einen Mann mit nur einem Flügel, der aber an seinen Körper gebunden ist. Er kann nicht fliegen und würde es gern. Er möchte sich vom bloßen Mensch-Sein losreißen und ist doch nur ein halber Engel. Seine Welt ist das Diesseits, aber sein Geist kann Jenseitiges spüren. Für Klee sind Engel, aber auch Dämonen, Puppen und Marionetten Gleichnisse und Brücken zwischen Mensch und Gott.

In diesen frühen Jahren entstehen auch große Kasperlepuppen für seinen Sohn Felix, die Paul Klee aus Stoffresten, aber auch aus unkonventionellen Materialien, wie Steckdosen oder Drahtschnüren baut. Eine dieser auf der Ausstellung gezeigten Marionetten ist Klee selber. Riesig sind die Augen in seinem Gesicht. Er ist der „Seher“, ein westlicher Schamane und Medizinmann, der die Abgründe der menschlichen Seele ergründet und wiedergibt. Auf einem späteren, auch ausgestellten Selbstporträt von ca.1919 zeichnet er sich selbst dagegen mit geschlossenen Augen. Die Versunkenheit in sich selbst und in seine geistige Welt zeigt die andere Facette dieses ungewöhnlichen Künstlers.

Farbe kehrt in sein Werk nach seiner Tunisreise, die er gemeinsam mit August Macke und Louis Moilliet im April 1914 verbringt. In den Jahren des Krieges, den er zumindest körperlich unbeschadet übersteht, entstehen viele dunkle Bilder. Die Beschäftigung mit dem Weltraum, mit Mond und Sternen ist in dieser Zeit in seinem Werk sehr präsent, so zum Beispiel in dem Bild „Es ward Licht“ oder auch „Der Mond und seine Tiere“. Kosmisch durchdrungene Landschaften, in denen der sensible, typische Kleestrich und relativ ungeordnete Farbflächen sich abwechseln, bezeugen eine unruhige Zeit, die auch an Klee nicht spurlos vorübergeht. In den zwanziger Jahren, in denen am Bauhaus in Weimar und später dann in Dessau eine Stellung hat, beruhigt sich der Strich, und Flächen, Linien und Farbe werden im Bildraum ausgelotet. Farbtheoretische Überlegungen nehmen zunehmend Gestalt an, wobei Klee niemals formalistisch ist. Kürzel, Abstraktionen, Allegorien und Gleichnisse bleiben konstant in seinem Werk vorhanden.

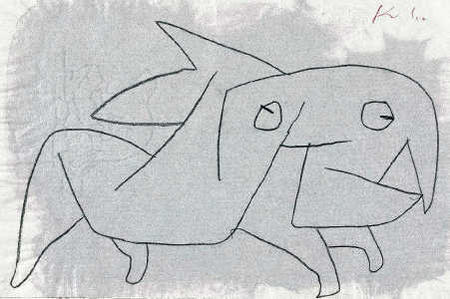

Überhaupt ist das „Romantische“ in Klees Oeuvre nicht nur sporadisch oder nur thematisch festzumachen, sondern es zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk, was die Ausstellung sehr gut darstellt. Immer wieder wird das Irrationale, das Absurde, die Komik und Tragik des „Welttheaters“ berührt. Immer wieder taucht Klee ab in seine poetische, märchenhafte Welt, die nie ganz heiter, aber auch nie ganz traurig ist. Am Ende, kurz vor seinem Tod 1940, schwer krank und längst von den Nazis diffamiert, zeichnet er ein Tier. Es hat zwei Köpfe oder vielleicht sind es auch zwei Schwänze.

Es ist so ineinander verkeilt, dass man kein Ende, aber auch keinen Anfang sieht. Es hat Augen, die nach innen und nach außen sehen. Es ist gespalten: emotional und formal. Vielleicht ist es Klee selbst, der sich ein letztes Mal darstellt, sich verneigt vor der Unermesslichkeit der Schöpfung, die ihn zwar zum „Seher“ auserkoren, ihm aber auch immer wieder die Grenzen seines Mensch-Seins vor Augen geführt hat. Eine schöne Ausstellung ist dem Ulmer Museum gelungen, denn sie gibt Erklärungshilfen, die für das ganze Werk Paul Klees von Bedeutung sind und sie lädt ein zum Träumen.

Ulrike Niederhofer

„Paul Klee und die Romantik. Kosmos und Marionette“. Ulmer Museum. Bis zum 24. Mai. Di bis So 11-17 Uhr, Do 11-20 Uhr. Infotel.: 0731-161-4330.